手話のこと

1933年に聾学校での手話が禁止され、手話は長らく日本の法律上では「言語」として認められていませんでした。

1990年代になって教育現場への手話の導入が検討されるようになり、2006年の国連の障害者権利条約によって「手話は言語」と国際的に認められるようになりました。

2011年に日本でも「言語」と認める法律が制定され、以降、各県、自治体でも手話言語条例が広まりました。

2025年9月23日 手話施策推進法のもと、「手話の日」と定められました。

2025年11月には、東京でデフリンピック(耳のきこえないアスリートのためのオリンピック)が開催されます。100周年の記念すべき大会であり、日本では初めての開催になります。

手話には、主にろう者の間で使われる「日本手話」と、日本語の文法に対応する「日本語対応手話(手指手話)」と大きく2つの種類があります。

「日本手話」は、日本語とは全く異なる言語構造です。生まれながらのろう者は日本語を聞いたことがなく、情報のほとんどが視覚によるものです。言葉の成り立ちが違うので、日本手話と日本語は文法も異なります。

「日本語対応手話」は、語順が日本語のため、日本語を覚えなくてはなりません。

内容紹介

これまで、きこえる人が学ぶための手話の本は数多くありましたが、このシリーズは、「みんなで」学べる絵本というのが特徴です。はじめて「あいうえお」を学ぶときに、きこえる子もきこえない子もこの本からスタートすることができます。

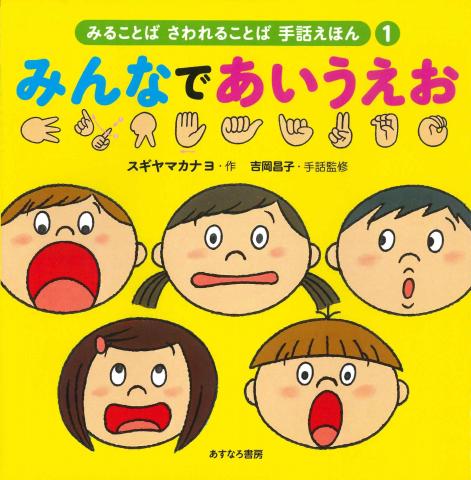

また、手話にとっても重要な「口形」が載っている絵本は本邦初!

コミュニケーション・ツールとしても注目の手話を、入門から表現まで、わかりやすく楽しめる当シリーズ!手話で話す人も話さない人も、言語としての手話を覚えて、コミュニケーションを楽しんでみましょう。

1・2・3巻に出てくる手話は、あすなろ書房のホームページ内で、動画でご覧いただけます。

https://www.asunaroshobo.co.jp

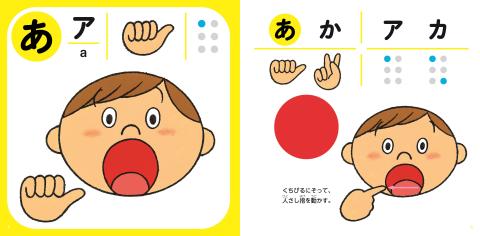

① みんなであいうえお

「あいうえお」は、読む、書く、声に出す、だけではありません。この巻では、平仮名、カタカナ、指文字、口形、点字、ローマ字(ヘボン式)で表記。指文字、単語に親しみながら、わかりやすいイラストと解説で、ともだちとも、家族とも、楽しく手話を学べます。

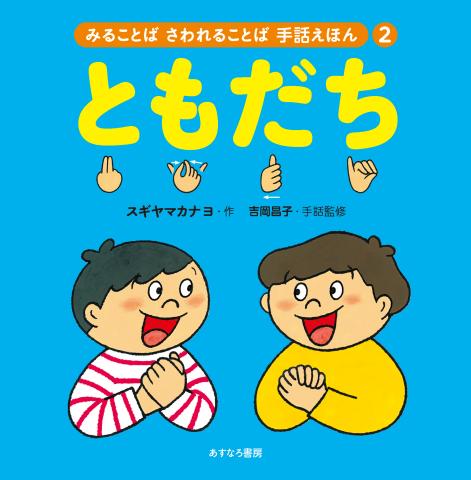

②ともだち

簡単な会話(日本手話)を楽しみながら、手話の仕組みや成り立ち、挨拶などを学ぶことができます。主人公はろう者のハルと「コーダ」のレオ。「コーダ」とは、きこえない、きこえにくい親に育てられたきこえる子どものことで、手話ができる子もいれば、できない子もいます。手話を使った実際のコミュニケーションを楽しめます。

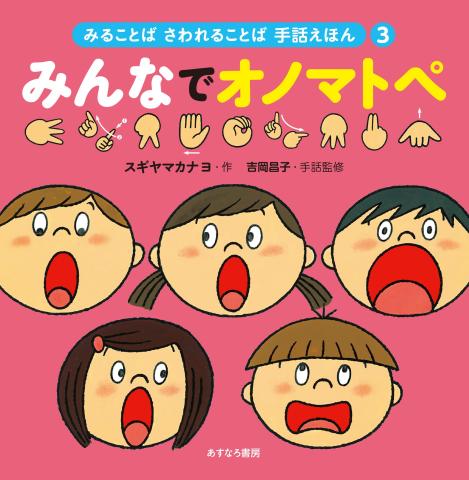

③ みんなでオノマトペ

手話にもオノマトペ(擬音語・擬態語)があります。例えば、「ぽつぽつ」「しとしと」「ザーザー」など「雨」のふり方や強さを表すだけでも、たくさんのオノマトペがあります。この巻では、手話でのオノマトペの基本となる表現を分かりやすく解説。オノマトペをつかった豊かな手話表現を楽しめます。

書誌詳細

作 スギヤマカナヨ

監修 吉岡昌子

対象 幼児~大人

NDC801

全3巻 各17×17cm ❶96ページ ❷❸各60ページ オールカラー

セット本体定価5,000円(税込5,500円)

シリーズISBN 978-4-7515-3220-1

発行 あすなろ書房