![]() U-PARLとは

U-PARLとは

U-PARL(ゆーぱーる)は、2014年に公益財団法人上廣倫理財団の寄付を受け、東京大学附属図書館に設置された研究部門です。設置以来、本学のアジア研究図書館の設立・運営・収書等を支援することにより、新たなアジア研究の拠点を築くことを目指してきました。U-PARL第三期(2024.4~)では、東大が所蔵するアジア研究の学術資源をデジタル化して集約することに一層注力するだけでなく、デジタル化した資料を基盤として、文理や東西といった既存の学術の文脈を越えて、現代社会の問題を討議する「フォーラム」を開催しています。このページでは、第三期U-PARLにおける学術資源デジタル化事業と、おすすめ資料の一部を紹介します。(一色大悟)

▶▶▶ U-PARLについて: https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/abouto-ja

![]() サブジェクトライブラリアン業務の開拓

サブジェクトライブラリアン業務の開拓

「みんなで育てるアーカイブ」という理念

第三期U-PARLのデジタル化事業は、「みんなで育てるアーカイブ」を理念としています。これは、多様なステークホルダーがコミュニティを形成し、それぞれの知見や関心を反映させながらともに構築してゆく共創型のアーカイブを目指すという発想です。これにより、従来のデジタルアーカイブが作り手と利用者の垣根を前提とし、完成品として構築・公開されていたことで生じていた多々の課題を乗り越えようとしています。

さらにU-PARLでは、東大各所に所蔵されるアジア研究資料をデジタル化するフローを確立することをサブジェクトライブラリアン業務の開拓と位置づけ、昨年度アジア研究図書館分館・分室となった文学部漢籍コーナーや東洋文化研究所図書室をはじめとして他部局図書室との連携を強化しています。(一色大悟)

高大接続レファレンス「アジアへの扉」

アジアの文化・歴史・社会に関心のある高校生を対象に、U-PARLスタッフが専門的な視点と実践的なアドバイスで探究学習をサポートする個別相談会です。双方向のコミュニケーションを通じて、「問い」を「具体的な成果」へと発展させるプロセスを一緒に考えます。本イベントでは一般的なレファレンス(文献の紹介)ではなく、関心に基づくテーマ設定や成果のアウトプット方法、そして伝え方の工夫まで、探究を深めるための伴走支援を行ないます。参加方法などの詳細は、下記ウェブサイトにてお知らせいたします。(太田絵里奈)

▶▶▶「アジアへの扉」詳細: https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/tobira

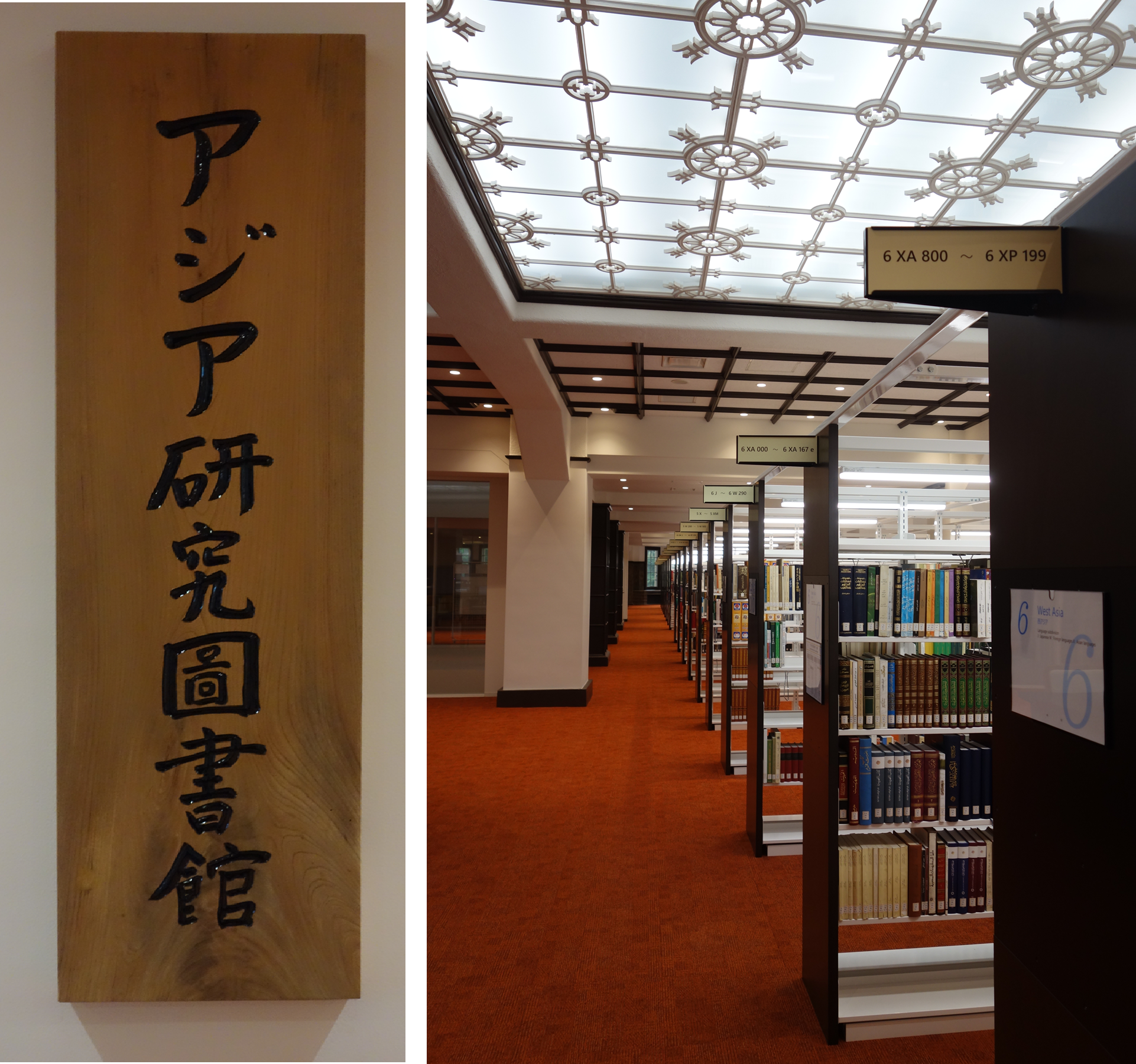

「アジアを知る一冊」

アジア研究図書館には、中央にレクチャールームというガラス張りの部屋があります。その壁面にアジア地域を中心とした地図を貼り、当館所蔵資料の中からRASARL・U-PARLアジア各地域担当研究者おすすめの一冊の書影と紹介文の掲示を2025年4月からはじめました。研究・収書のトレンドを示すとともに、当館の蔵書が研究者によって構築されていることを利用者に知ってもらうことを目的としています。掲示は4ヶ月に一度展示替えを行っています。この一冊との出会いが新しいアジア研究の第一歩となることを私たちは願っています。(菅崎千秋)

『いま、なぜサブジェクト・ライブラリアンなのか』

(文学通信、2025年11月刊行、¥2,500+税)

(文学通信、2025年11月刊行、¥2,500+税)

U-PARLは、2014年に設立されて以降、研究図書館の機能開拓研究の一環として、日本におけるサブジェクト・ライブラリアン制度の検討を行ってきました。国内外の図書館の視察・交流により、日本の研究・教育環境に即した形でのモデルを提示すべく、同職に求められる資質、能力、業務内容を調査し、その実現可能性について考察してきました。関連したシンポジウムも2019年と2021年に開催しています。本書は、その講演録とこれまでのU-PARLのサブジェクト・ライブラリアンに関する取り組みをまとめたものです。刊行後、全文オープンアクセス(PDF、EPUB)になりましたので、ぜひお役立てください。(菅崎千秋)

▶▶▶ UTokyo Repositoryにおける公開ページ: https://doi.org/10.15083/0002014186

![]() U-PARLのデジタルアーカイビング活動に基づくデジタル展示

U-PARLのデジタルアーカイビング活動に基づくデジタル展示

「アジア研究図書館デジタルコレクション」

東京大学アジア研究図書館は東京大学内に散在するアジア研究関連資料を集約し、利用者がより便利にアジア研究資料にアクセスできるようにすることが目的のひとつです。しかし、貴重資料や、各部局独自のコレクションなど、容易に移動することができない資料も多数あります。アジア研究図書館デジタルコレクションはその欠を補うことができるものです。2014年に前身となる画像データベースを公開して以来、毎年東京大学各所に所蔵されるアジア研究関連資料のデジタル化公開を行ってきました。デジタルコレクションでは資料の全ページを高精細デジタル画像閲覧できるほか、ダウンロードや二次利用も可能です。収められる資料は、東京大学内全体の資料デジタル化の進行状況や、学術研究の動向などを考慮しつつU-PARLの特任スタッフが毎年選定しています。(荒木達雄)

▶▶▶「アジア研究図書館デジタルコレクション」: https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/japanese/arldc

《注目コレクションの紹介》

「アラビア文字写本コレクション ダイバー・コレクション」

「ダイバー・コレクション」は、故ハンス・ダイバー教授が中東で収集した、複数の著者自筆本を含む貴重なアラビア文字写本コレクションです。2006年に東洋文化研究所により電子化されましたが、現代の研究や技術に即した再構築が求められたことから、2024年度よりU-PARL主導のもと、再構築プロジェクトが始動しました。本プロジェクトは、提供者と利用者の区分を超えた多様なステークホルダーが協働してアーカイブを発展させていくことを目指す「育てるアーカイブ」として、現在β版データベースを公開中です。高い相互運用性を持つメタデータ仕様や、転写方法の改良などを取り入れ、アラビア文字写本研究の新たなる基盤となることを目指します。(太田絵里奈)

▶▶▶「アラビア文字写本コレクション ダイバー・コレクション」: https://daiber.u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/

「消滅危機言語デジタル・アーカイブ」および「ショル語の詩と朗読」

「消滅危機言語デジタル・アーカイブ」は、消滅の危機に瀕する言語の文字・音声・映像・絵画資料をデジタル化し、地理情報技術(ArcGISやRe:Earth)を活用して視覚的に示す取り組みです。研究者だけでなく一般の方々にも理解しやすい構成とし、今年度はショル語・満洲語・ドンガン語を対象に構築を進めています。また、現在は「ショル語の詩と朗読」を公開しています。ショル語はロシア連邦ケメロヴォ州シベリア地方に暮らすショル人の言語であり、話者人口が非常に少なく、消滅の危機にあります。ショル語の文学作品をデジタル化し、日本語訳とともに公開しています。ショル語母語話者の朗読音声も収録され、音韻やリズムなど文字では伝わらない側面も保存されています。(Akmatalieva Jakshylyk)

▶▶▶「ショル語の詩と朗読」: https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/japanese/shor-poem

《構築中コレクションの紹介》

水滸伝コレクション

アジア研究図書館デジタルコレクション内に設けられた一コレクションです。東京大学には中国の古典小説『水滸伝』が多数種所蔵されています。『水滸伝』は長く、広く読まれた書物であるため、まったく同じ内容のまま流通することなく、さまざまなバージョン(版本)が誕生しました。そこから、むかしの人々の小説への考え方、言語や文章の考え方、出版業や読書界の様子などをうかがい知ることができます。東京大学に所蔵されるバージョンのなかには世界に一点、二点という稀少なものもあります。これらをより研究、読書に利用しやすくするため、画像資料を集約したのがこのコレクションです。また、画像だけではなく、専門家による解題(解説)や、電子テキストなどの資料も順次追加しています。(荒木達雄)

中央ユーラシア学術資源コレクション

「中央ユーラシア学術資源コレクション」は、2025年度に「東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション」のサブコレクションとして新しく設置されます。中央ユーラシア全域の学術資料を対象に、地域や分野の偏りを避けつつ文献を選定・デジタル化し、研究への活用と発展を図ります。初年度は言語学分野に焦点を当て、とりわけチュルク諸語に注目します。北西・北東・南西・南東の各語群をバランスよく取り上げ、19世紀末から20世紀初頭にかけて記された貴重な資料を収集・公開する予定です。単なる公開に留まらず、これらの資料を研究者に提供し、研究を促進し、成果を共有するワークショップも開催しています。(Akmatalieva Jakshylyk)

東北アジア学術資源コレクション

東京大学では戦前以来、その歴史的経緯から東北アジア(朝鮮半島、マンチュリアなど)に関する資料を数多く収集してきました。またU-PARLにおいても、東北アジア関連の資料をいくつか購入してきました。これらは学術資源として非常に高い価値を有するため、現在U-PARLではこれら東北アジア学術資源のデジタルコレクション化を構想しています。ここでは、2014年にU-PARLが購入した東北アジア学術資源として、「田中武雄氏旧蔵写真等資料」を取り上げて紹介します。「田中武雄氏旧蔵写真等資料」は、朝鮮総督府などに勤務し、貴族院議員も務めた官僚・田中武雄氏(1891~1966)旧蔵の写真・アルバム(3冊)、一枚もの写真(100枚程度)、日記メモ帳(1冊)、絵葉書等からなる資料です。すでに著作権が失効し、田中氏のご遺族からの許諾を得られたことから、U-PARLにてデジタル撮影(全727カット)を行ないました。本資料は歴史的資料として高い学術的価値を有するものです。ただ、戦前植民地期の写真資料というその性質上、肖像権やカルチュラル・センシティビティへの配慮が必要となるなど、デジタル化公開にはボトルネックが存在していました。U-PARLでは、デジタルアーカイブ学会の「肖像権ガイドライン~自主的な公開の指針~」の基準に基づく写真一点一点の点検などを行ない、また関連する専門家からも意見を聴取することで、ボトルネックをのりこえ本資料のデジタル公開の実現を目指しています。(中井勇人)

![]() U-PARLスタッフによるおすすめ資料の紹介

U-PARLスタッフによるおすすめ資料の紹介

資料デジタル化を担当するU-PARLスタッフが、公開中または準備中のデジタルアーカイブについて、研究への活用事例を挙げながらご紹介します。資料はいずれも東京大学所蔵であり、画像はU-PARLが撮影したものです。

「クルアーンの心臓」

東洋文化研究所の所蔵するアラビア文字写本コレクション「ダイバー・コレクション」の書写年代は18世紀が中心ですが、このクルアーンの写本(Item no. 2001)は用紙、書体、装丁の特徴から、14世紀のマムルーク朝期にさかのぼると推定されます。収録されているのは、クルアーン第36章「ヤースィーン章」です。章名の「ヤー」「スィーン」はそれぞれアラビア語の文字の名称であり、その意味は明確ではありません。しかし、この章は古来より「クルアーンの心臓」と称され、重要視されてきました。神が預言者ムハンマドの使命を明示することから始まり、神への賛美で締めくくられるこの章は、イスラームの本質を凝縮したものであり、日々読誦することで心の平穏を得られると信じられています。(太田絵里奈)

【画像出典】"Al-Qurʼān." (東京大学東洋文化研究所「アラビア語写本ダイバーコレクション」。「ダイバー・コレクション」β版データベースにおいて、今後解像度の高い画像の公開を予定しています。)

「中央ユーラシア学術資源コレクション」より一冊!

本書はアゼルバイジャン人言語学者、作家、翻訳者であるSultan-Medzhid Ganiev(スルターン・メジード・ガニエフ:1866–1938)の著した“ПолнѣйшІй самоучитель татарскаго языка: вь 4-хв частяхъ”(ポルニェーイシイ・サモウーチーチェリ・タタールスカゴ・ヤズカ:ヴ・チトィリョーフ・チャスチャーフ(「タタール語の完全独習・第4部」))です。彼は1936年にソ連当局に逮捕され、1938年の大粛清の一環として死刑判決を受け、同年に処刑された政治的テロの犠牲者です。東京大学附属図書館には本書のみが所蔵され、第1部から第3部は所蔵されていません。日本国内でも本学図書館のみが所蔵する非常に貴重な資料であり、歴史的背景を含む学術的価値が高いものとなっています。本書は当時の旅行者向けに作成された、日常のニーズに応じたロシア語とタタール語(*注)のフレーズ集となっています。全2800のフレーズが収録されており、ロシア語(キリル文字)、タタール語(キリル文字)、およびタタール語(ペルシア文字)で記されています。言語学的価値に加え、当時の人々の生活や関心事を知るうえで歴史的に貴重な資料です。(Akmatalieva Jakshylyk)

*注: 現在のタタール語とは異なるものです。

【画像出典】"ПолнѣйшІй самоучитель татарскаго языка: вь 4-хв частяхъ." 東京大学附属図書館の請求番号: D600:68

『新刻全像忠義水滸志傳』『水滸伝全本』

古い資料には、その資料に書かれていること以外にもさまざまな情報が詰まっています。そのひとつが、過去の所有者が残したさまざまな痕跡です。むかしの日本人は、手に入れた書物にはんこを捺す習慣がありました。その印影を追っていくと、どんなひとが、いつ、この本を手にとり、そしてどうやって現在地までやって来たのか、「書物の旅」に思いを馳せることができます。また、過去の所有者が読書をした際に書き入れたメモが残っていれば、その人が、どんな興味でその本を読んでいたのかに思いを巡らすこともできます。たとえばここにご紹介する『新刻全像忠義水滸志傳』はかの森鷗外が所蔵していたもので、鷗外が、文字の間違いや脱落を朱筆で書きこんだあとがあります。通俗小説を楽しむときにも鷗外は生真面目だったのかなと思わず空想してしまいます。『水滸伝全本』には、おそらく江戸時代後期の、読書好きと思われる人の書入れがたくさんのこっています。文字や言葉の意味、文章の解釈などが書き残され、外国語のむずかしい書物に苦労しながらもなんとか理解して読み進めようとするさまは現代の私たちの外国語学習にも通じるようです。書物は、過去のさまざまな人々と縁を結ぶきっかけとなるものなのです。(荒木達雄)

【画像出典】『新刻全像忠義水滸志傳』(東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション)、『水滸傳全本』(東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション)

「關口俊吾繪画展覧會」から見るベトナムにおける日仏の文化的覇権争い

『佛印文化情報 第5号』は、1940年代の日本軍進駐期のフランス領インドシナに存在した在佛印日本文化会館の東京事務所の刊行による、手書きガリ版刷りの活動報告書とみられます。管見の限り、本学東洋文化研究所所蔵の本資料(第5号)のみが確認されています。本資料が重要な意味をもつのは、在佛印日本文化会館の藝術担当官として活動した西洋画家・関口俊吾(1911-2002年)についての情報が含まれているからです。 関口俊吾について書かれたものは、いくつか存在します。しかし、日本軍進駐期のインドシナでの彼の活動はこれまで、ほとんど明らかになっていません。ただ、研究者二村淳子氏の調査によって、インドシナで関口俊吾展が開かれたことが示されています。 今回、U-PARLの資料デジタル化に向けた取り組みを通じて、本学東洋文化研究所図書室に眠っていた本資料が発見されました。ここからは、上述の関口俊吾展について、その日程だけではなく、誰が訪れ、誰に絵が贈られたかなど、日仏越の高官たちの交流、そして「文化的覇権」をめぐる争いなどを、より詳細に垣間見ることができるようになりました。 ほかにも、本資料には、「古関裕而指揮ノ日本音楽会」「日安協力ノ歌劇「金雲翹」上演」「昭和19年度印度支那向國際放送一覧」など、興味深いタイトルが並んでいます。(田中あき)

【関連資料】二村淳子、「関口俊吾のベトナム──1944年のハノイ、サイゴンでの展覧会を中心に──」、『白百合女子大学研究紀要』57、2021年、pp.89-116.

【画像出典】『佛印文化情報 第5号』東京大学附属図書館の請求番号: Z:984

▶▶▶10/25(土)に関連イベントを開催しました。 詳細はこちら: https://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/japanese/workshop20251025

尊實『倶舎論頌釋疏鈔』(北林鈔)とダルマ存在論争

哲学者・和辻哲郎は、博士論文『原始仏教の実践哲学』のなかで、仏教におけるダルマ(法)の概念を諸現象の「かた」であると解釈し、その理解のうえに自我に基盤をおかない倫理のあり方を論じました。じつは仏教のダルマが「かた」であるのか、それとも「もの」であるのかという議論は、奈良時代に始まり現在まで続く、日本における存在論の淵源、あるいはインド学の歴史を伺わせるものです。 このたびU-PARLから初めてデジタル公開される本書は、16世紀に著され、このダルマの存在論争にも言及するものとして江戸時代にしばしば参照された仏教教理学注釈書の一版本です。本書が象徴するように、我々の思考の系譜は、アジアについての学知へとつながっています。(一色大悟)

【画像出典】『倶舎論頌釋疏鈔』東京大学附属図書館の請求番号: C40:527

満文『八旗氏族通譜』(通称『八旗満洲氏族通譜』、マンジュ語書名:jakūn gūsai manjusai mukūn hala be uheri ejehe bithe)について

※満文(満洲文字)は縦書きで、左から右に読みます。

16世紀末、マンチュリア(現在の中国東北~ロシア沿海地方)のツングース系集団ジュシェン(女真・女直)からあらわれたヌルハチ(1559~1626)は、分裂していたジュシェンの諸勢力を統合し、のちの大清国(daicing gurun、清朝)のもとになるマンジュ国(manju gurun、満洲国)を建国しました。『八旗満洲氏族通譜』は、マンジュ国~大清国の国制において中核をなした組織である八旗の、マンジュ系を中心とする構成員(マンジュ旗人)らの氏族別系譜集です。満文版と漢文版の二種類があり、このうち満文版は、これまで一般からのアクセスが困難な状況にありました。そこでU-PARLでは2018年に、本学所蔵の満文『八旗氏族通譜』(全32冊・81巻、書名は題簽による)のデジタル撮影・公開を行ないました。本資料のデジタル化によって、大清国や東北アジアについての歴史研究は著しく進展し、アジア研究図書館デジタルコレクションによる学術貢献の大きな一例となりました。(中井勇人)

【画像出典】『八旗氏族通譜』巻四〇(東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション)

お読みいただきありがとうございました。宜しければご意見・ご感想をお寄せください。

(構成: 安井恵美子)